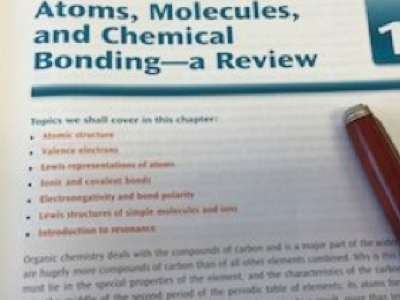

Atoms, molecules, and chemical bonding – a review 2

今回のポイントはLewisの構造式が書けるところにあります。いわゆる「電子を・(ドット)で表す」式です。自分で書くことができるように演習問題をしっかりやってください。ここは基礎ではありますが、将来有機化学だけでなく無機化学にも出てくるところですし、専門にあがっても、大学院生になっても、研究者として独立してからも、いつでも使います。

授業中にも少し演習していただきましたが、紙と鉛筆を使って繰り返し書いて学習してもらうしかないので、面倒がらずに正しく書けるようにマスターしてください。いくつか注意すべきポイントをメモしておきましょう。

1.この式では「価電子(最外殻電子)」だけを表します。閉殻になった電子は考えなくてよろしい。

2.第1周期原子(水素)の価電子の数は2以下、第2周期原子(炭素・窒素・酸素・ホウ素・フッ素)の価電子数は8以下です。これ以上の電子数になることは絶対にあり得ません。かりにLewis構造式を書いていて、炭素の価電子数が9とか10になったら、それは間違いです。

3.第3周期原子(ケイ素・硫黄・リンなど)では、価電子の数は8が最も安定になりますが、時によっては10や12などの8を超えた数になることがあります。この例外は教科書の範囲ではさしあたりリン酸H3PO4のリン(10電子)と硫酸H2SO4の硫黄(12電子)だけです。

4.第2周期元素の場合は、価電子数は「8」が最も安定な構造を与えますが、「6」になることもあります。ホウ素では普通に3つの結合を持てば6にしかならないのですが、これはこれでホウ素の場合の特異的なケースとして理解しておいてください。酸塩基の章(第6章)でルイス酸が出てきますが、ここで活躍します。B(ホウ素)だけじゃなくAl(アルミニウム)も同様です。

5.書き方は、まずその元素の「族」に対応した「価電子」を書きます。その後共有結合を作りながら、価電子数を8になるようにしていきましょう。すべての原子(水素をのぞく)が価電子が8になるような構造が一番安定(=一番普通にある)な構造になります。

6.共有結合を一つ作るたびに、「価電子」数は共有によって「1つ」増えます。二重結合では2つ、3つの結合では3つ増えることになります。炭素では、炭素そのものの価電子が4なので、オクテット則を満たすべく価電子数を8にするためには、4つの共有結合を持つことになります。これが炭素が「4本の結合(手)を持つ」大きな理由です。

7.形式電荷は、教科書の式に従って計算すると、出せます。もとの価電子の数(炭素なら4、酸素なら6)−非共有電子の数ー結合の数、で計算できます。全体で+か−になっているイオンの場合は、どこかに電荷が載ることになるので理解しやすいかもしれませんが、中性分子、例えばニトロメタンの場合では、窒素上に+、酸素の一つに−の形式電荷がのります。

8.化合物によっては複数のLewis構造式が書けます。もしそれらが正しく上記の条件を満たしているのであれば、その構造式は「あり得る」構造式です。複数ある場合は、実際の分子は「複数ある構造式の中間の構造をとっている」と考えられます。すなわち、書かれたLewis構造式は、「極限構造式」として存在し、実際の分子のかたちは複数の「極限構造式」の「折衷された」構造になります。これを「共鳴resonance」といいます。共鳴構造を持つ化合物はそれだけで何らかの安定化を受けます。従って共鳴構造式を多数持つ分子は、それだけでできやすく、存在しやすいわけです。今日勉強した、酢酸アニオンやニトロメタンは共鳴構造を持ちます。これについては第5章でもう一度詳しく学習します。

9.共鳴と平衡のちがい:矢印(両矢印)もそうですが、共鳴構造なら「分子の構造は変わらない(原子のつながり方は変わらない)、違うのは電子の配置だけ」ということをしっかり押さえて、平衡との違いを理解しておきましょう。これは後々きいてきます。

Tuesday, 16 October 2018