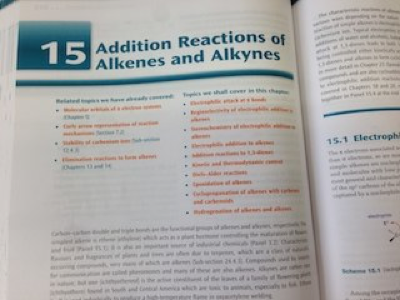

Addition reactions of alkenes and alkynes, part 2

アルケンへの求電子付加反応のパターンは大きく分けて4通りあります。1つは前回勉強したハロゲン化水素の付加で、プロトンがMarkovnikovタイプの位置選択性で付加して、カルベニウムイオンを発生し、それに対して求核剤がSN1的に反応するものです。残り3つは今日勉強しました。それぞれ、2.臭素のtrans-付加、3.エポキシドの生成やカルベンの付加による三員環の形成、4.触媒存在下での水素のcis-付加、です。それぞれについて見ていきましょう。

臭素の付加では最初に付加する求電子剤はBr+です。この求電子剤には次の特徴があります。1つは最外殻電子がオクテットを満たしていない電子不足であること、そしてローンペア電子を多数持つこと、です。前者はプロトンと同様で、電子の入っていない軌道(空軌道)を外部からの電子対を埋めて、自身は希ガスの配置になろうとする、ということで、代わりありません。しかし後者はプロトンとは大違いの結果をもたらします。求電子付加をすれば必然的に付加した炭素のとなりの炭素がカルベニウムイオンになってしまいますが、臭素の付加の場合は、そこに「ローンペア」がある。ちょうどカチオンの空気道を安定化できる位置にいるので、「隣接基関与」によって、この空軌道を埋めるように「三員環」カチオンを形成することになります。これは段階的に進行するのではなく、一気に進行するため、三員環の「エピブロモニウムイオン」は元のアルケンの立体化学(シスもしくはトランス)をそのまま保ったまま付加が進行することになります。すなわち、中間に「フリーのカルベニウムイオン」は生じない。従って、その後に続く求核剤の反応も純然たるSN1(カルベニウムイオンに対する求核付加)でなく、エポキシドの開環反応で勉強したときと同じく、「反応する炭素はよりカチオンが安定化した炭素」で「反応の立体化学はSN2と同じワルデン反転」のモードで反応が進みます。臭素の付加では最初に「エピブロモニウムイオン」が生じる臭素カチオンも、あとで求核置換反応する「臭素アニオン」も同じ臭素ですから、「どちらの炭素が求核攻撃されるのか」はあまり関係ないですが、立体化学の規定のために、2つの臭素は「トランス付加」します。つまり出発のアルケンのE/Zが生成物の立体化学を決定し、E/Zいずれかのアルケンから出発すれば、ジアステレオマー的には単一の「異性体」を与えることになります。

このような「エピ」タイプの「橋かけカチオン」を与える反応は他に

エポキシドの酸触媒での開環反応、すなわちエピマーキュリニウムイオンを経由した、オキシ水銀化—脱水銀のところで類似反応が出てきます。並べてみてみると有機反応のパターンが見えてきますので、是非比較してみてください。

もう一つの付加反応は、エポキシドの生成、シクロプロパンの生成があります。前者では過酸が作用し、後者ではカルベン(最外殻電子が6のsp2炭素を持ち、1つの空軌道(pz)と1つのローンペアを持つ分子)が作用します。これは少々難しいですから、困ったら、エポキシドはmCPBA(m-過安息香酸)を使う、シクロプロパンはジアゾメタン(CH2N2)をつかう、とおぼえておきましょう。

重合反応のうちのカチオン重合はMarkovnikovタイプの付加反応が進行して、カチオンに対してもう一度残っているアルケンが求核剤として作用すれば起こります。アルケンが反応するためにはその濃度を上げておかねばならないので、高分子の合成では溶媒はほとんど使わず、アルケンをそのまま酸と反応させるテクニックを使います。

最後の付加パターンはアルケンの水素化です。これはニッケルパラジウム白金などの触媒が活躍します。周期表の下の金属の方が触媒活性が高いです。金属表面でアルケンと水素が吸着され、その結果として反応するので、付加はcisで起こります。アルキンの水素化も進行しますが、アルケンでは止められないので、アルキンを水素化するとアルカンになります。しかし、触媒の活性CaCO3やBaSO4をまぶしてを少し落としてやると、アルケンへの水素化がとまるので、アルキンをcis-アルケンに変換することが可能になります。これはcisアルケンを合成するとても便利な方法です。

Markovnikovタイプの付加反応を共役ジエンに対して進めると、中間に生じるのは通常のカルベニウムイオンではなくアリルカチオンになります。従ってこれはアリルの共鳴安定化が作用するのですが、共鳴構造を見ると付加はふつうの1,2付加だけでなく1,4付加も進行する可能性がわかります。これらの付加の選択性は、もし反応を低温で進行させれば1,2付加が優先して進行し、高温で反応させれば1,4−付加が優先して進行することになります。これは、1,2付加の最も反応速度が速いので、低温では1,4付加やその逆反応が進行せず、速度論支配で進行しているからです。一方高温で反応させれば、1,2付加や1,4付加だけでなくそれらの逆反応もすべて進行することになり、それらの生成物で最もエネルギー的に低い1,4付加体が優先して得られることになります。前者を速度論支配、後者を熱力学支配といい、複数の反応の方向を制御するための大切な制御因子です。有機化学だけでなく他の分野でもとても大事な考え方です。

Diels-Alder反応はジエンとアルケンからシクロヘキセンが一気に生じる環化付加反応で、有機合成化学ではとても大切な反応です。反応は2つの結合ができることになりますが、それらは一気に同時に形成され、どちらが速い、というのがありません。結果として、ジエンやアルケン(ジエノフィルといいます)立体化学(E/Z)はそのまま生成物の立体化学に反映されますので、立体特異的な反応になります.この反応については、後期の有機化学ⅡのChapter21でもう一度勉強することになります。

7月11日の中間試験の範囲は今日の内容までです。しっかり勉強しておきましょう。この試験を受けなければ評価は自動的に不可になります(先週末の豪雨罹災のため出席ができないことがすでに申し出のある1名を除く)。

Tuesday, 10 July 2018