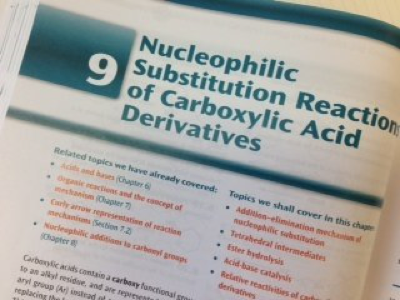

Nucleophilic substitution reactions of carboxylic acid derivatives, part 1

第9章のトピックスはカルボン酸の誘導体とその付加脱離反応です。代表で基なスキームはScheme 9.1からScheme9.4の4枚のスキームです。これが理解できることが今日の目標です。

今日の反応は、エステルの加水分解反応です。塩基条件の反応と酸性条件の反応の違いをよく整理しておきましょう。塩基条件では塩基が求核剤として作用しエステルカルボニル基に求核付加反応するのが最初ですが、酸触媒ではプロトンが最初にカルボニル酸素に配位結合し(これをプロトン化といいました)、カルボニル基を「pull」の効果で活性化して、水が付加していくのが最初のステップになります。最終的には、どちらの条件の反応でも、正四面体中間体を経由して、エステルのアルコキシ基が水酸基で置き換わるので置換反応です。従って、付加脱離のメカニズムで進行します。

塩基性条件の反応では、強い求核剤である水酸化物イオンを使った加水分解では、OH-がエステルカルボニル基に求核攻撃して、正四面体中間体を生じます。アルデヒドやケトンへの付加反応はここでおしまいなのですが、エステルなどのカルボン酸誘導体の場合は、この正四面体中間体からアルコキシドイオンもしくは水酸化物イオンが脱離して、カルボニル基が復活します。もし入ってきた水酸化物イオンが抜ければ、原料のエステルに帰るだけですから、反応は見かけ上進行していないことになりますが、アルコキシドが脱離すれば、カルボン酸になりますので、エステル基のカルボン酸への変換、すなわち加水分解反応が進行したことになります。生じたカルボン酸は酸なので、アルコキシドと速やかに中和反応して、カルボキシラートとアルコールになります。従ってアルカリ条件での加水分解は1当量のアルカリが必要になります。

一方酸性条件の反応では、反応の活性化が逆になります。すなわち、水酸化物イオンは強い求核剤なので、比較的反応性が低いエステルカルボニル基とも反応できますが、水の酸素は攻撃できる求核性を持ち合わせていません。しかし、もし酸を作用させて、エステルカルボニル基の活性化をすればどうなるでしょうか。カルボニルの酸素はローンペアを持ちますから、酸があれば「配位結合」してカルボニル酸素がプロトン化した状態になります。これは共鳴構造を書くと、カルボニル炭素に「+1」の電荷を書くことができますから、明らかにカルボニル炭素は求電子性が高くなり、元のエステルよりも活性化された状態になります。こうなると少々求核性の低い(=反応性の低い)水分子の酸素ですら「求核剤」となり得て、カルボニル炭素を求核攻撃して正四面体中間体を与えます。この後プロトンがシフトして、アルコールが脱離すれば、カルボン酸を生じて加水分解反応が進行します。また反応終了後には酸は再びリリースされますから、触媒量の酸が存在するだけで反応は十分進行することになります(もちろん水は大量に必要ですが)。

水酸化物イオンの代わりにアルコキシドを作用させればエステル交換反応になります。この反応の平衡定数はほぼK=1なので、交換を行いたければ交換に用いるアルコールを大過剰使わないと、交換完了しません。もしアルコール(もしくはアルコキシド)とエステルを当量用いれば、交換は中間でとまってしまい、交換前のエステルと交換したエステルの1:1の混合物になります。一方、アミンを作用させればアミド交換反応になりますが、アミン窒素の求核性が高いこと、アミドはカルボン酸誘導体の中で最も安定な(ポテンシャルが低い)誘導体なので(これは今日は説明しませんでした)、アミド交換反応の平衡はアミド生成の方に傾いており、アミド交換反応はアミド生成には使える反応として利用できます。

カルボン酸は古くから知られている化合物なので慣用名がたくさんあります。系統的な名前を持たないものもたくさんありますし、それが身近な化合物だったりするので、どんなものなのか把握しておきましょう。教科書には表にしてありますし、邦訳も示しました。これくらいはすぐ思い出せるようにしておきましょう。化学系では必須の単語です。

Tuesday, 24 April 2018